为何日本目前不会承认巴勒斯坦国 同盟掣肘与国际拉扯。法国、英国等国准备在本月联大期间承认巴勒斯坦国,而日本却接到美国明确信号,要求其不要承认。多家日媒援引外交消息人士称,美方通过多渠道劝阻东京与法英同调股票配资网-独家提供,理由是这会使局势恶化。

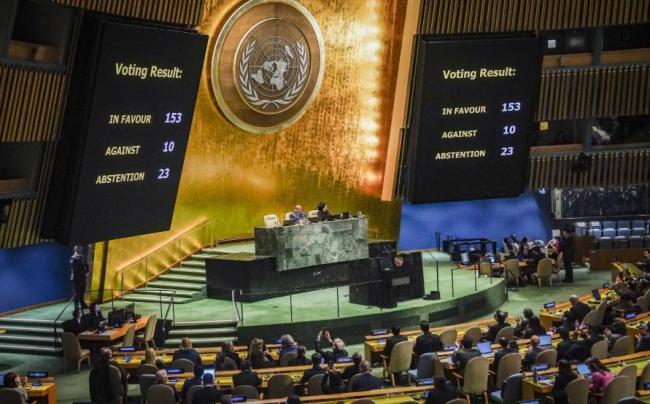

与此同时,第80届联大以142票赞成、10票反对、12票弃权通过了“纽约宣言”,为两国方案设定路线图,投反对票的包括美国和以色列。日本面临选择:顺从同盟还是回应国际多数与国内呼声。

从表面看,日本政府尚未下定决心,但态度方向不难读出。日本政府核心人士表示,东京对承认持谨慎甚至消极立场,主要考虑是与美国的同盟关系及以色列的敏感反应。官房长官林芳正虽强调支持“两国方案”,但避免就“何时、如何承认”给出明确表态。这意味着日本倾向于维持“人道援助+政治观望”的传统路径。

多家地方主流媒体转引共同社消息称,美方已明确要求日本不要承认,并警告此举将对美日关系产生重大影响。若东京顶住压力,短期内将承受同盟摩擦;若选择配合,则会在联大“纽约宣言”形成的国际多数面前显得逆流而行。

同期,日本内部的政治与舆论并非铁板一块。9月11日,跨党派“人道外交议员联盟”向外相岩屋毅递交含206名议员签名的请愿书,要求尽快承认巴勒斯坦国,理由是停火与人道状况不容再拖。该动向显示即便在执政党内部,也出现了“承认有助于施压促停火”的声音。

今年夏天以来,法、英、加等G7成员陆续释放“在9月联大前后推进承认”的信号。若法英正式承认,安理会五常中除美国外的四席将在叙事上同调,显著稀释美方对承认的反对话语权,并对尚未表态的中等强国形成“闸门效应”。

9月12日联大通过的“纽约宣言”呼吁加沙停火、人道准入、释放人质,并明确需要巴方治理改革并排除哈马斯在未来国家的统治角色。142票的压倒性多数客观上为“先承认后谈判”的路线提供了政治背书,使“承认等于火上浇油”的论点在多数国家中失去说服力。

东京与巴黎在部长层面沟通频繁。9月11日,外相岩屋与法国外长巴罗通话,确认在中东议题上密切协作,但法方随后继续向日方劝说承认,并计划在联大高级别周推进相关政策。可见,日法之间并非立场冲突,而是节奏不同:法国强调政治信号,日本强调“时机与方法”。

许多人以为日本的关键顾虑只有“美国会不高兴”,其实不止。首先是能源安全:日本对中东原油依赖度长期维持在九成左右,维持与海湾国家的互信是核心国家利益。在多数阿拉伯国家明确支持承认的大背景下,东京若过度滞后,可能损伤其在中东的长期信誉。反之,若与法英同调承认,短期或可换取更多产油国的政治善意与人道合作红利。

其次是对美同盟的“边界测试”。过去一年,美方在安理会与联大屡次对巴以议题持少数立场,日本多次在联大投下支持巴方程序性诉求的票,同时维持与华盛顿的总体同盟协作。这种模式被不少中等强国当作与美国互动的常态化选项。承认与否,并非非此即彼的“立场叛离”,而是一次关于“自主空间”的校准。

更重要的是日本的“人道外交品牌”。东京长期以“非军事、重开发、重人道”的形象在中东经营关系,从水务、医疗到难民支持皆有投入。如今加沙人道灾难持续,法英等国把承认作为“促停火、促谈判”的杠杆,国内206名议员联署也是以“人道”为动员语言。若日本迟迟不表态,品牌与政策之间容易出现裂缝;若谨慎承认并配套明确条件(如支持巴方治理改革、排除恐怖组织、承认以色列生存权),则既可与联大“纽约宣言”对接,也能与美国保持技术性协调,减少同盟摩擦。

基于以上分析,短期内日本最可行的路径可能是宣布“原则性承认+条件化推进”。政治信号上对两国方案与巴勒斯坦国家地位予以承认,明确不以哈马斯为未来治理主体;技术安排上与法国、英国、加拿大协调时间窗口,避免“独自宣告”造成同盟突刺,同时与美方就人质释放、停火与边境管控等议题设“同步清单”;执行层面提高对约旦河西岸治理与财政援助的投入,推动治安、司法与财政改革,并与海湾国家合作设立“人道—复建联合机制”,把承认绑定“可见的改善”,从而降低地区安全方的疑虑。

当然,风险并未消失。若以色列扩大军事行动,或哈马斯在加沙继续掌控街区,承认未必立竿见影;美国国内政治亦可能将“日本承认”包装为“同盟不和”的素材。可操作的缓冲办法是用分阶段举措逐步落地,一旦停火与人质议题出现进展,再完成最终法理承认手续,以“阶段成果”化解外界质疑。

如果东京只看同盟压力,继续观望并不难;但从联大票数、G7内部分化与国内跨党派动议的合力来看,“原则承认、条件推进”的路径既能维护日本的人道品牌与中东利益,也为同盟保留足够协商空间。真正让局势恶化的不是承认本身股票配资网-独家提供,而是缺乏配套的承认。日本若把承认变成一套带条件、可执行、能衡量的政策组合,既不会被国际多数甩在身后,也不必与美国“正面相撞”。

盛多网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。